解读大气污染:

我国迎来后疫情时期空气质量大范围改善

清华大学统计与数据科学系、北京大学统计科学中心、西南财经大学统计交叉创新研究院、江西财经大学财经数据科学重点实验室联合发布的《空气质量评估报告(十二)》近日新鲜出炉。这是该研究团队从2014年开始以年报的频率追踪中国大气污染高暴露区空气质量变化,完成的第十二份评估报告。与以往不同的是,这次报告的主体内容采用结构化统计决策与大语言模型润色相结合的方法,运用算法自动生成。同时,研究区域拓展至川渝地区,新增重庆和四川21城市共计128个国控站点,使得评估范围扩大到十六省市,覆盖城市数量达到了155个,涵盖了我国污染最严重的区域以及全国57.2%的人口。

本次报告基于2011至2024年小时频率空气质量和气象数据,评估了2013-2024年,去除气象干扰后,六种常规污染物的空间分布特征及长期变化趋势。需要指出的是,报告中使用的“年”并非自然年,而是每年3月份到下一年2月份的“季节年”,涵盖一个完整四季。

报告内容摘要

一、后疫情期首现多数污染物大范围改善

2020-2021年,突如其来的新冠肺炎疫情使得社会经济发展进入非常状态,也使得空气质量评价的复杂性大大增加,疫情发生前后的空气污染治理成效究竟如何?成为本报告研究的重点之一。在去年发布的“报告11”中,研究团队警示了后疫情时期污染抬头的趋势,指出:2023年同2022年相比,空气污染出现大范围反弹,约1/3的城市春夏臭氧和PM10浓度较疫情前上升,约1/6的城市PM2.5和二氧化硫浓度上升。

时隔一年,我们迎来了一个阶段性的好消息:报告所涵盖的“4+12”省市空气污染在2024年呈现了疫情结束后的首次大范围改善特征。与2023年相比,在去除气象干扰后六种常规污染物除臭氧外,年平均浓度均实现了5%以上降幅。其中二氧化硫、一氧化碳持续下降,秋冬PM2.5污染治理也取得明显进展,155个城市中有128个数值较2023年同期下降。

2023年污染物浓度的高值区域在2024年基本没有变化:河南仍然是PM2.5浓度最高的省份, 宁夏保持PM10和二氧化硫浓度双高态势;天津、上海、重庆三个直辖市的二氧化氮浓度居十六省市前列,在各自周边省市范围内遥遥领先;一氧化碳浓度极值依然出现在山西与重庆。

二、PM2.5尚未退场 臭氧挤占C位

在多数污染物协同下降背景下,臭氧却持续上升。2024年,155个城市中超过60%春夏臭氧浓度比上年反弹,平均浓度呈现了连续三年升高的态势,不仅如此,2024年同比升幅(1.9 微克/立方米)还超过了2018-2024年六年的平均升幅水平(年1微克/立方米)。

相比2018年,155个城市中仅40个城市2024年春夏臭氧浓度下降,其余115个城市则均呈上升现象;以省(直辖市)为单位,十六个省直辖市中有10个春夏臭氧浓度出现反弹,与2023年相比,宁夏、浙江上升5%以上;安徽、河南、北京、山东连续三年反弹,其中安徽三年来上升了8%(9.6 微克/立方米)。目前,春夏臭氧浓度高值区集中在天津、山东、河南,三省(市)春夏臭氧平均浓度均超过147微克/立方米(世界卫生组织关于臭氧峰值季节平均浓度的“过渡期”第1级指标为100微克/立方米,准则值水平为60微克/立方米);而同属京津冀及周边地区的河北只有衡水和邢台两市达到同等污染强度。

相比之下,上海市臭氧治理成绩较为亮眼,春夏臭氧浓度继2023年下降4.3微克/立方米,2024年又下降了8.9微克/立方米,累计降幅达到10.4%。

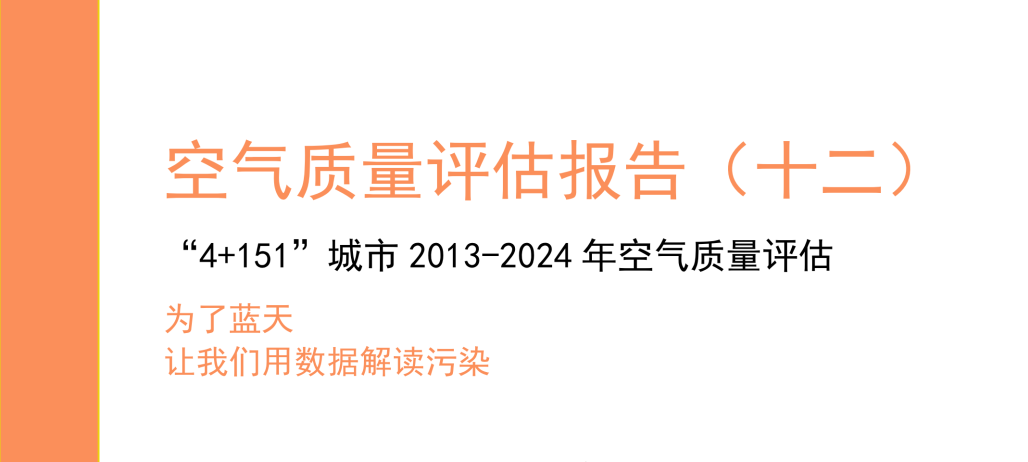

臭氧及其前体物二氧化氮的浓度趋势变化

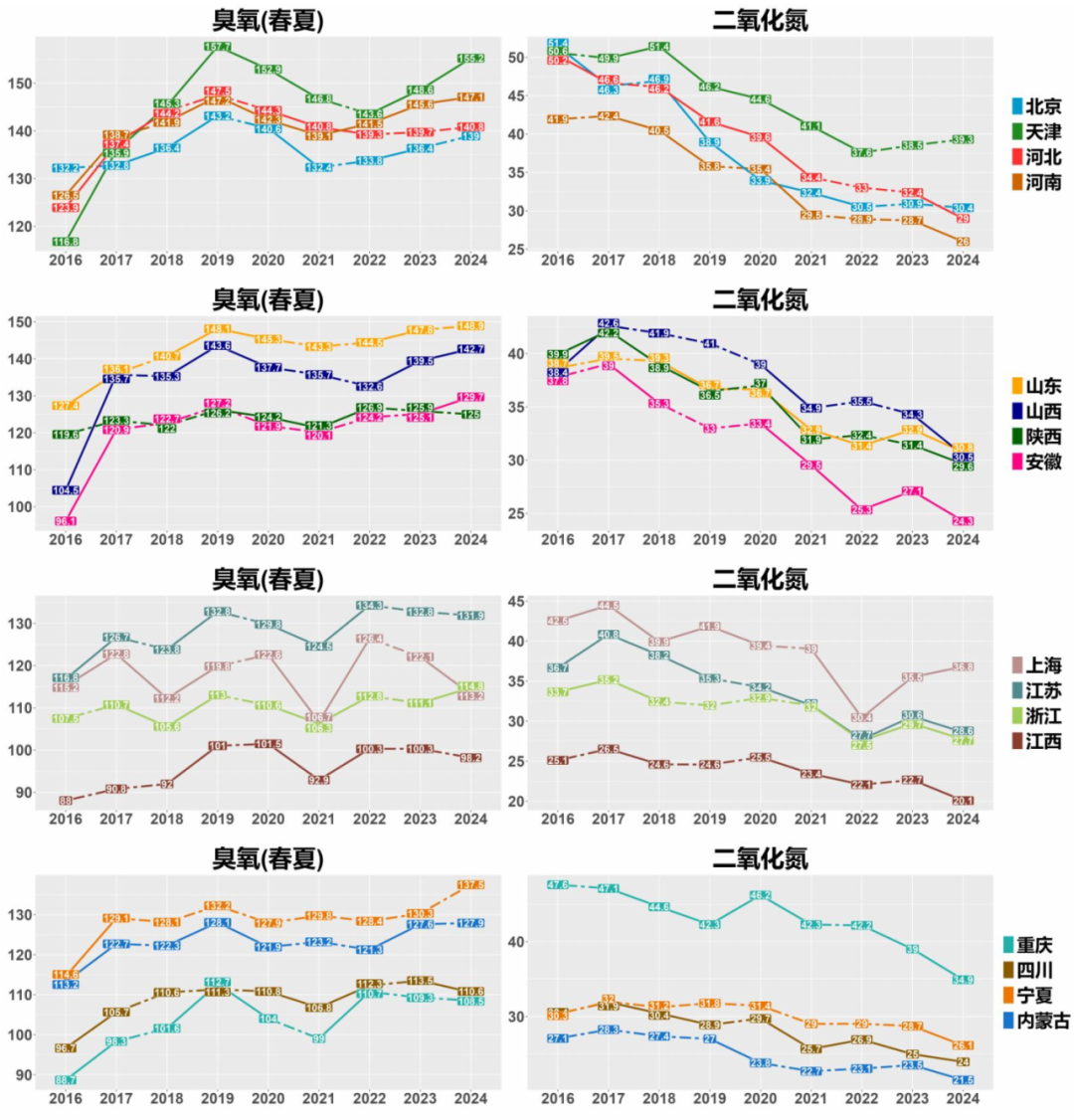

近年各省PM2.5和臭氧年90%分位数浓度最大值变化趋势

我们知道,臭氧是光化学烟雾的主要成分,高浓度的臭氧对人体健康和环境有害,而相比平均浓度,极端污染数值更能反映“常态高值”,帮助把脉空气污染情况。报告用年90%分位数浓度作为衡量PM2.5和臭氧两大污染物的极端污染情况。2024年,相比PM2.5的年90%分位数浓度仅在陕西一省发生反弹,臭氧的年90%分位数浓度最大值在天津、宁夏、北京、江西、安徽、河北6个省市出现上升。近年来,十六省市中只有重庆、山东、河北臭氧极端污染体现持续改善趋势。在春夏季节,人们需防范高浓度臭氧带来的健康风险。

三、“十四五”收官 多省空气质量宣告阶段性“毕业”

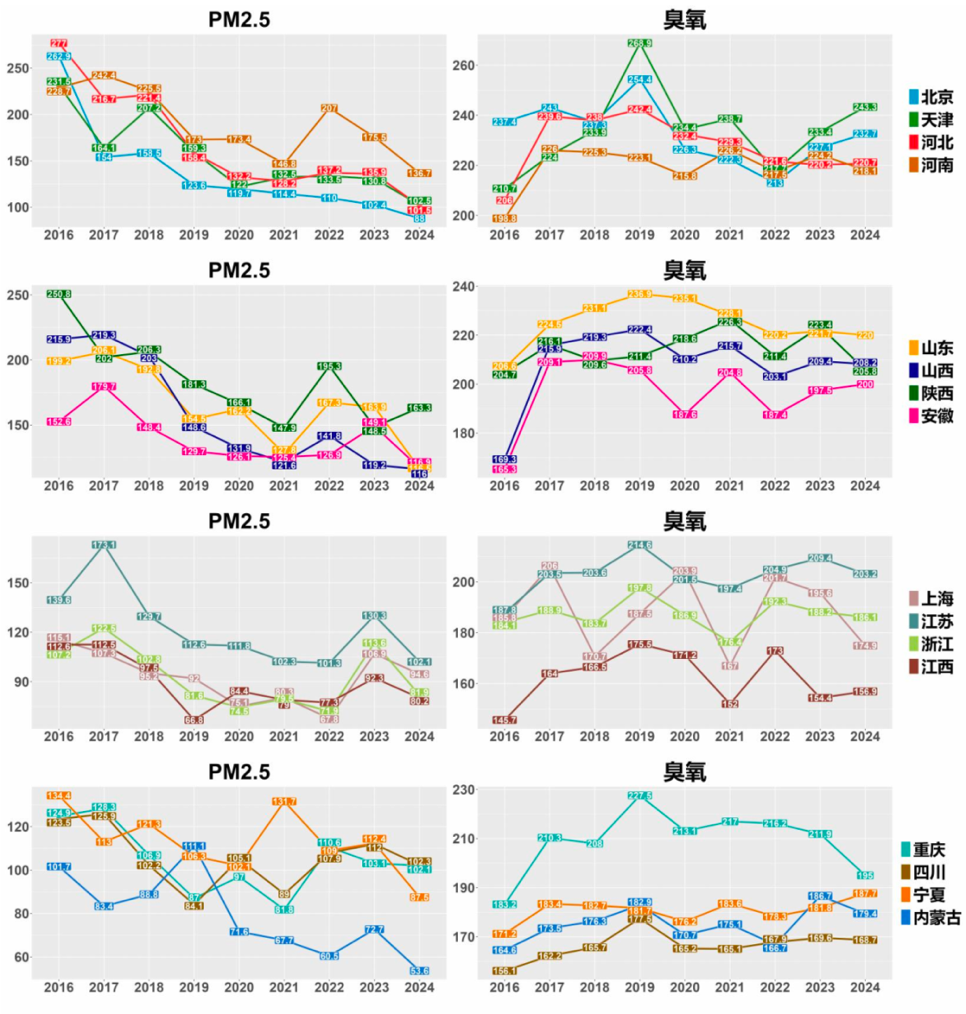

2025 年是“十四五”的收官之年,也是国务院《空气质量持续改善行动计划》和生态环境部《臭氧污染防治攻坚行动方案》制定空气质量改善目标的关键节点。根据十六省(市)政府发布的PM2.5浓度控制目标,基于2024 年的PM2.5调整浓度数据,报告对各省市空气质量改善目标的完成情况进行了评价。报告显示,部分省份已提前完成目标,宣告阶段性“毕业”,而有些省份则面临较大达标压力。

根据各省市政府发布的政策文件,十六省(市)“十四五”空气质量改善目标可归纳为两类。第一类以PM2.5浓度降幅为目标:内蒙古八市和江苏2024年相比2020年浓度降幅已分别达到9.4%和12%,提前完成目标;河北省降幅为15.2%,离20%降幅还需削减2.2微克/立方米。第二类以PM2.5浓度均值为目标:四川省已率先达标,2024年PM2.5年均浓度达到34.6微克/立方米;基于2020年至2024年平均降幅推算,上海、北京和山东预计能够在2025年完成目标,2024年PM2.5浓度与目标值仅相差0.2、0.2和1.4 微克/立方米;山西、浙江、江西、天津、安徽、陕西、宁夏、重庆和河南今年须加速度,以超过2020-2024年平均降速的水平削减方有希望达标,其中陕西、宁夏须在往年平均降速基础上多削减5.5(2024年浓度的13.2%)、7.5(19.6%) 微克/立方米,达标面临巨大挑战。

2024 年,河南省PM2.5平均浓度为16省市最高,较周边省市高出10微克/立方米,并且是仅有的2个PM2.5浓度相比2023年上升的省份之一,河南要实现 42.5 微克/立方米的浓度目标,需在2025年实现10%以上降幅,形势异常严峻。重庆2024年PM2.5浓度较2020年不降反增,年均浓度距离目标值尚余8.2微克/立方米,需要在2024年浓度的基础上削减20.9%,远超常规减排措施可达范围。从PM2.5 浓度变化趋势来看,河南、重庆“十四五”期间治理效果不甚理想,对2025年目标的实现形成制约,需要尽快调整策略,寻求有效的治理方案。

四、治“气”12年 污染红黑榜洗牌

经过十二年大气污染防治,我国空气污染版图已悄然重构——昔日“黑榜”上的城市或痛定思痛改头换面,或踏步不前进度缓慢;而一些区域则温水煮青蛙,成为新晋“污染重地”。在这场大气污染治理的马拉松中,京津冀及周边地区、长三角和汾渭平原三个重点防治区域的空气质量已经出现分化。

报告搜索内容截图

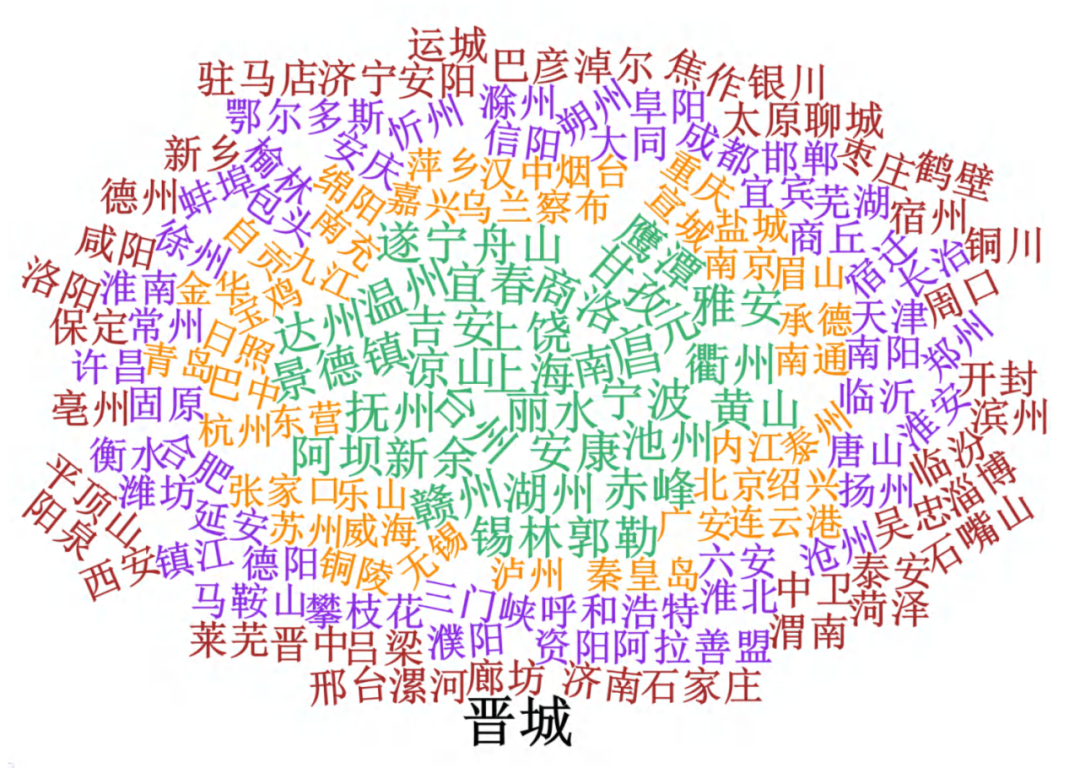

上图体现了汾渭平原2024年多种污染物均值处于较高水平,而下图则直观地体现了2024年各个城市污染物浓度的超标情况(越往外代表超标污染物数量越多)

2024年城市超标污染物词云图

绿色代表无污染物超标,以此类推,黑色代表4个污染物超标

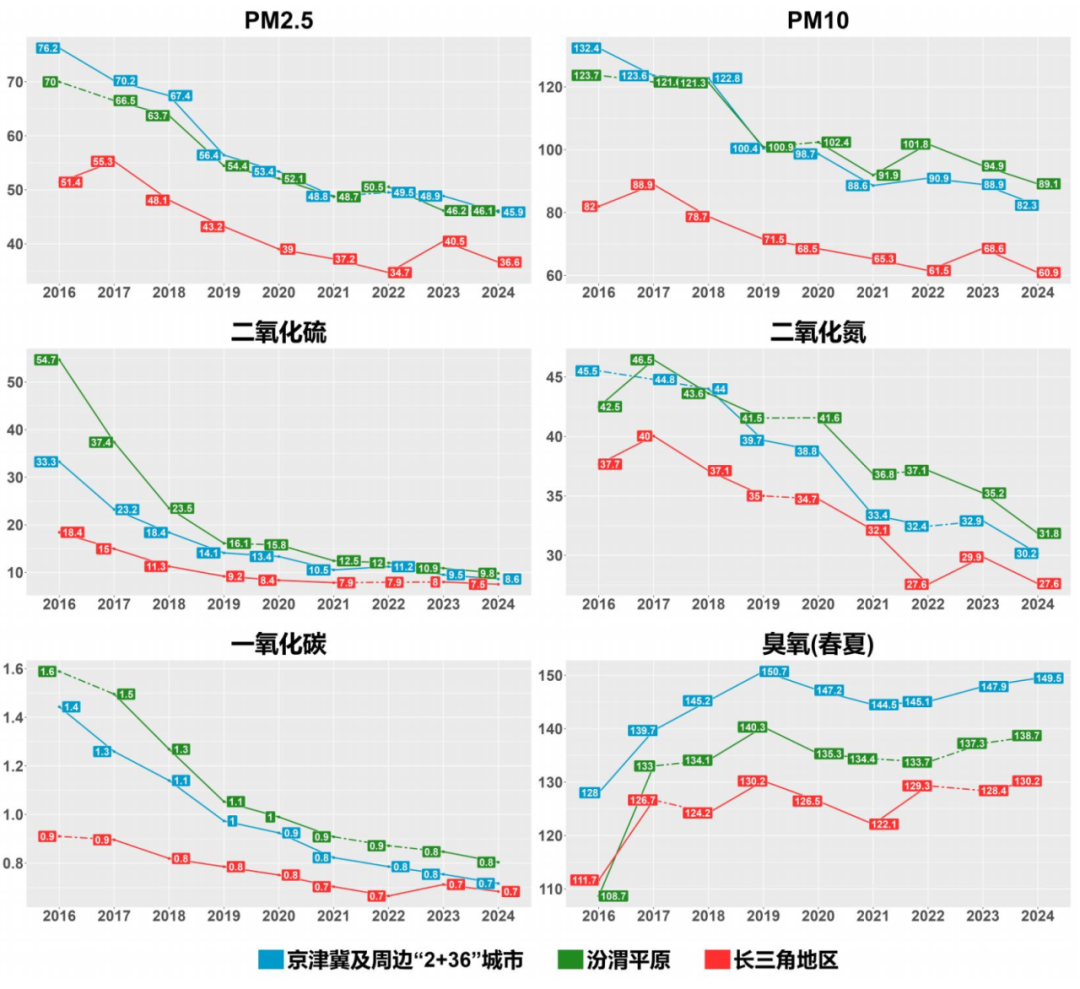

从2019至2024年累计降幅来看,长三角地区综合改善情况居中,京津冀“2+36”城市、汾渭平原综合改善情况相对较好。长三角地区的南京、淮南、无锡、淮北、滁州、镇江降幅排名靠前,综合改善情况好于区域内其他城市;而京津冀“2+36”城市的三门峡、德州、日照,汾渭平原的咸阳、铜川、宝鸡降幅排名相对拉了后腿。如果只看2024相对于2023年的变化,长三角地区综合改善情况总体处于中等偏上水平,而京津冀“2+36”城市和汾渭平原区域内部的城市之间均呈现较大差异。

以PM2.5为例,2018年至2024年,在以往令人瞩目的污染“重灾区”明显改善的同时,一些城市显现一定的松懈性,在防治空气污染方面发力不足。相比2018年,2024年有147个城市年均PM2.5浓度呈现不同程度下降,北京、天津、河北 PM2.5治理效果相对较好;也有8个城市年均PM2.5浓度上升,分别为巴中、资阳、内江、南昌、广安、眉山、泸州、阿坝。PM2.5浓度最高的10个城市有8个位于河南,2个位于陕西,其中安阳、焦作、渭南已连续5年在列,咸阳已连续3年在列。

2024年,四个直辖市空气质量呈现显著差异。天津作为北方重要工业基地,PM10、PM2.5、臭氧和二氧化氮浓度均为四市最高,六种污染物浓度均高于河北省平均水平。其中臭氧与二氧化氮污染尤为严重,2024年这两种污染物浓度在16省市中达到最高,并且已连续2年呈现同步上升。北京市当前二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳浓度均处于四市最低水平,并且除二氧化氮外其他5种污染物浓度显著低于周边“山河四省”,但二氧化硫、一氧化碳出现小幅回升趋势。与二者相比,上海与重庆的臭氧与PM10污染水平明显偏低,但两市燃煤指示性污染物二氧化硫、一氧化碳浓度分别位居四市最高。

三个重点区域六种污染物年平均浓度时间序列图

同时,报告也关注到各省(市)在污染物协同治理中的表现差异:河北在二氧化氮和一氧化碳污染治理方面表现突出,年均浓度较2021年实现三连降,累计降幅均超过15%。山西 (二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5)、河南 (二氧化硫、二氧化氮、PM10、一氧化碳)和陕西 (PM10、二氧化氮、一氧化碳、春夏臭氧)均有4种污染物浓度较2022年实现两连降。萍乡、上海因秋冬PM2.5和春夏臭氧平均浓度均下降跻身“双低群”城市,协同治理初见成效;咸阳、淮南、晋城、亳州、驻马店则跻身年度新增“双高群”,须加强关注协同治理问题。

展望和建议

目前“优良”空气门槛过低,呼吁提标以提质

相比空气质量标准,空气质量指数(AQI)是更为公众熟知的空气污染指标,“优良”级别的提示直接关系到群众是否自主采取措施防范空气污染。大量实证研究证实,长期暴露于35-75微克/立方米PM2.5浓度之下将给人体带来显著健康损害。报告提出,我国自2012年起执行当前的空气质量指数级别标准,“良”等级上界对应PM2.5标准75微克/立方米,等同于世界卫生组织(WHO)“过渡时期”第1级指标,基于2013年全国城市PM2.5年均浓度达标率仅4.1%(据《中国生态环境状况公报》)的状况,这在当时是兼顾健康保护与经济技术可行性的合理标准。但是,根据研究团队的统计结果,对于大气污染防治重点区域及周边城市,2024年PM2.5优良天数比例已达80%以上,若将“良”的等级上界提高到WHO“过渡时期”第2级指标,即PM2.5浓度50微克/立方米,“4+151”城市优良天数比例平均下降13.3%,其中124个城市PM2.5优良率仍可保持70%以上。这说明在当前阶段,我国已具备执行WHO建议的PM2.5“过渡时期”第2级指标的基础。

自2018年报告(五)起,研究团队持续呼吁空气质量级别标准修订,报告认为,这将形成强化公众健康防护、降低相应的医疗支出负担,激励空气治理成果巩固提升、促进空气质量持续改善,以及进一步调动污染区域治理积极性的三重效益。适时提高空气质量“优良”的门槛,强化城市污染治理梯度格局,有利于充分激活各级城市治理动能,协力实现“美丽中国”2035年PM2.5的25微克/立方米目标,引领中国百姓走向更高质量的生活。